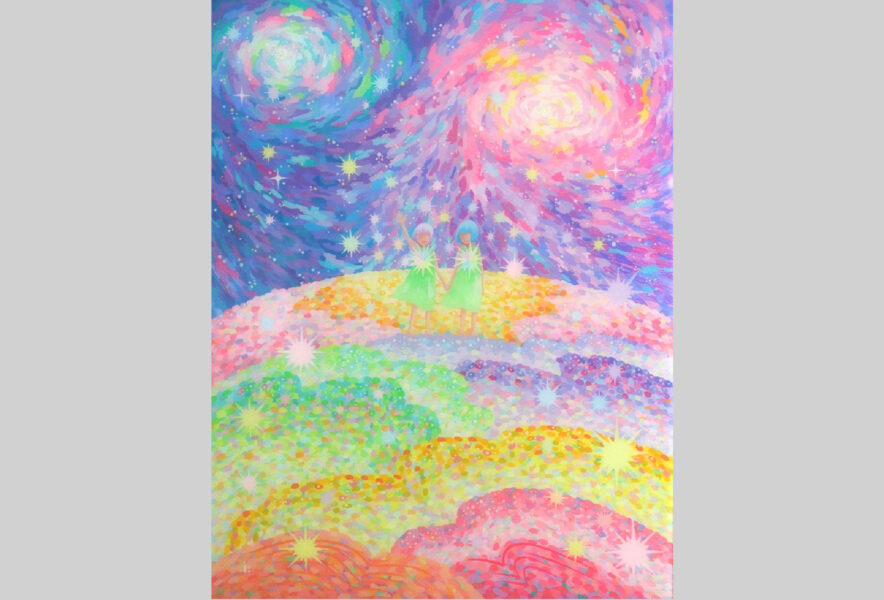

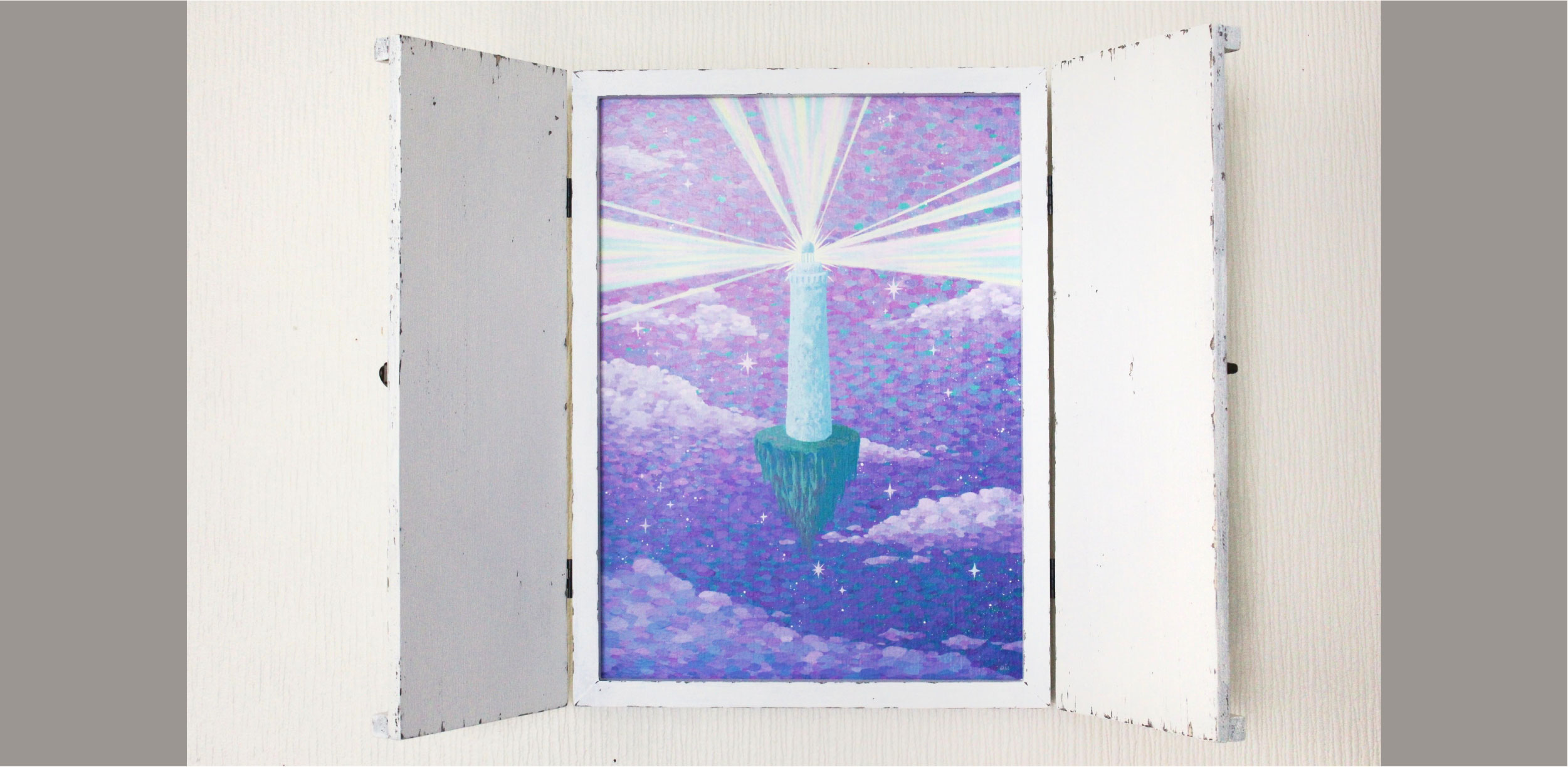

現在、点描の技法を取り入れた幻想的な風景絵画を、扉のついた木枠で額装する作品をシリーズとして発表しているai:さん。ai:さんの制作の原点にあるものはなにか。これまでの経験がつながって今がある、ということを体現するかのように、たくさんの出会いに導かれたai:さんの創作活動を紐解く。

.jpg)

多くの経験から得た大切な縁と共に歩む創作の道

−現在の作家としての活動を開始した経緯を教えてください。

女子美術大学附属高等学校を卒業し、社会人を経験してからロンドンの美術学校へ留学をしていました。留学から帰国し、ギャラリーカフェの経営を経て、2021年から一個人として純粋な自己表現のための作品制作を再開しています。今は、自分のリズムを確かめながら、ゆっくりペースで活動を続けています。

−創作活動をストップしていた時期もあったんですね。大学の進学については、なぜ日本の大学ではなく留学を選んだのですか?

高校を卒業後、諸事情により大学へは進学せず働き始めました。そのかたわらで細々と制作し公募展に入選したこともあったのですが、アーティストとしての未来が思い描けず徐々に作品制作から離れていきました。

しかし、30代を迎えた頃に、「もう一度アートに携わりたい」「制作をしたい」という思いが再燃し、いくつかの進路を模索し始めました。日本の美術教育はなんとなく想像がついていたということもあり、ロンドンの美術大学を選択しました。

−なるほど。私は海外の美術教育に触れる機会があまりなかったので、海外の美術大学の雰囲気がとても気になります。留学で印象に残ったことはありますか?

留学体験の中で印象的だったことはふたつあります。

ひとつめは、アートという創造的な行為を通すと、年齢や性別、国籍、民族、あらゆるバックボーンを超えたフラットなコミュニケーションが可能になるということです。それは、講師と生徒という関係性においても同様でした。

私が日本で経験してきた講評会では、先生が生徒の作品に対して講評するという形が当たり前だったように思いますが、ロンドン芸大のFine Art科では講師も生徒も対等にディスカッションをしていました。私の英語力では汲み取りきれていない部分もあったと思いますが、その場の雰囲気として強く感じられました。

また、ディスカッションの内容も議論という印象はなく互いの作品を尊重し、「もっと効果的に仕上げるためにはどうしたらいいのか話し合う」といったような、発展的な空気感を感じることができたのも印象深いです。

−それは日本との大きな違いかもしれませんね。私はデザイン系の学科だったからかもしれませんが、講評は「公開処刑」と呼ばれていました。ふたつめはどんなことですか?

ふたつめは、アートや音楽といった創造的な文化と、街の人の距離がとても近いということです。

街の片隅で突然演奏のパフォーマンスが始まるといったシーンを何度も目にしましたし、美術館の常設展には基本的に無料で入ることができます。また、街中でインスタレーションが展示されていることもよくありました。

−海外はそういった点が自由なイメージはありましたが、実際にも生活の中に芸術が浸透しているのですね。帰国後はギャラリーカフェを開いたと伺っています。

はい。地元に街の人々とアーティストが気軽に出会い、コミュニケーションがとれるような場所を作りたいという思いからギャラリーカフェをオープンしました。

本当にたくさんの作家さんに展示をしていただき、また、地域の作家さん同士がカフェでの出会いがきっかけでつながっていく様子を見るのはとても感慨深いものでした。

しかし2019年に私生活に変化があり、それにともない今後の生き方を再び模索することになります。

ギャラリーカフェという場所を継続していくことが、これからの人生における在り方として本当に自分にフィットしているのかどうか、再考する時間が訪れました。家族のために、地域の作家さんのためにという意識がそれまでは強かったのですが、ひとりの人間に立ち戻るタイミングだったのだと思います。

そこで2019年末を一区切りとしてギャラリーカフェを閉店し、自己表現の在り方をもう一度見つめ直すことにしました。

−大きな変化を受け入れて見つめ直すことはとても大変だったと思います。そんな変化を経て、現在につながる作家としての活動を再開されたのですね。

2021年からは、純粋に自己表現のために創作活動を始めました。制作再開の際には、過去にギャラリーカフェで展示をして下さった作家さんたちの存在が大きな心の支えになってくれました。

展示活動を始めたのも、作家さんたちが声をかけてくれたことがきっかけですし、現時点で展示をさせて頂いたところは全て、かつてうちで展示をしてくれた作家さんたちからつながっていったご縁です。今後はさまざまな場所で展示に参加し、ささやかでもアートの輪を広げていけたらいいな、と考えています。そうした土壌づくりが、未来のアーティストたちの活動にもほんの少し、つながればいいなと思います。

一度は距離を置いていた創作活動。しかし、周りの人々とのつながりやあたたかい交流が活動の再開から展示に参加するまでを支えてくれた。ai:さんが人とのつながりを大切にしてきたからこそ、周りに集まる人もまた、つながりを大切に応援してくれたのだろう。想いはあたたかい連鎖を生んだ。

展示は大切な交流の場

−ギャラリーカフェからのご縁がきっかけで今の活動があるなんて素敵です。では、展示への参加がもたらした出会いはありますか?

まず地域の作家さんが集まるアートカフェ『カフェ・ピクニック』さんでの展示では、たくさんの作家さんに再会できたことがとても嬉しかったです。皆さんが元気に日々を過ごし、それぞれの表現を楽しまれていることが、自身の制作にも力を与えてくれたように思います。

また、作品を通じて対話をすることで自分自身が変化し、次の自己表現につながっていくという循環に気づくことができました。

展示をすることで対話が生まれ、その対話を通して自分がまたひとつ新しくなり、新しくなった自分で次の制作をする。その循環がとても楽しいです。

–展示のたびに自分が新しくなる感覚が味わえる。とても良い循環が生まれていますね。いろいろな出会いをポジティブに捉える姿勢が、また出会いを生んでいる気がします。

松山庭園美術館さんでのガラス絵展では新しい素材に出会うことができましたし、gallery hydrangeaさんに初めて伺ったときには、偶然知り合いの作家さんの作品と再会する、なんていうこともありました。とても嬉しいサプライズだったのを覚えています。そして、どの展示においても新しい出会いに恵まれました。そうした過程のすべてが宝物です。

こうしてみると、制作と展示を通してさまざまな人や作品と対話することが、自分にとってとても楽しく、大切なことなんだと思います。

-1024x683.jpeg)

-1024x683.jpeg)

–展示は、来てくださったお客さまにとっても作品や作者との出会いの場だと思うのですが、作品がお客さまのお手元に巣立つ時の気持ちを教えてください。

自分の中から生まれてきた表現が、誰かの心に届いたということがとても嬉しいです。その人の中にある何かが、私が表現したものと共鳴したかのような喜びです。

自分にとって絵は、言葉にならない、けれどとても大切な何かを表現するためのツールのようなものでもあります。言語という形をとらない、直感的な自己表現です。

それを展示したときに誰かが呼応してくれるというのは、コミュニケーションのひとつの形なのではないかなと思ったりします。

−作品を通じて深い部分で交流している感覚ですね。

絵を見たときにどんなことを感じるかは、その人の自由という点も含め、とても自由度の高い直感的なコミュニケーションだと感じています。

描きたいイメージは突然やってくることが多いので、実は自分でも何故これを描きたいのかがわからないことが多いのです。制作しているうちに自分なりに解釈していくのですが、完成したあとに長い時間を経て理解できることも多いです。本人でさえこんな感じなので(笑)、本当に、見た人が自由に受け取って「その人なりの意味づけ」をしてくれたら嬉しいなと思っています。

そうしたコミュニケーションが叶ったという意味でも、作品を迎えて頂いたときはとても幸せです。

–作品が誰かの想いと共鳴する瞬間が、最大の出会いの瞬間なのかもしれませんね。展示に参加する上で印象的だったできごとはありますか?

昔は次につながる結果を残さなくてはという思いが強かったのですが、たくさんの出会いや人生経験を通して、展示という場をいかに楽しむかということにフォーカスするようになったのが一番印象的かなと思います。

–自分の意識の変化が感じられたんですね。

それは制作の段階から始まっていて、アイデアが出て来るのを待つ時間やキャンバスに最初の色を乗せる瞬間、完成を決めるタイミング、そして展示をするというすべての過程を経験することこそが自分を育ててくれるものだと気づいたので、それらをひとつひとつ楽しんでいくことが自分のやり方なのだなと思うようになりました。

–展示に参加するところまでを制作の醍醐味と捉えているように感じます。

成果を残すことのみを意識してしまうと、他者からの相対的な評価にばかり自分を置いてしまうということになりがちです。誰かの評価を常に気にしてしまうというのは、時にとても辛いことです。特にアートという自己表現の場においては、アイデンティティに直結しますから。

自分の中から出て来る表現を慈しみ、展示という場をお客さまと一緒に楽しむということが自分にとって大切だとわかったのが、展示活動で最も印象に残ったことのひとつです。

「作品を評価されたい」という気持ちは、時に創造力に蓋をしてしまうこともあるだろう。たくさんの人と作品を通じてコミュニケーションを取るこの瞬間を楽しみたい。その想いが次の新しい作品を生み、かけがえのない出会いへとつながっていく。

-1024x683.jpeg)

これからの活動と目指す未来

「9月には和歌山の『Gallery&CafeAQUA』さんで『ROOM+』という公募展、10月~11月には千葉県八千代市で『ART×CAFE2023』というアートイベントに参加します。和歌山という初めての土地に作品を送り出すのが今から楽しみです。

『ART×CAFE2023』は、地域のカフェとアーティストがコラボして、展示と創作メニューを楽しめるイベントです。今年で6年目の開催なのですが、初回はギャラリーカフェのオーナーとしてお店側で参加していました。当時は企画段階から関わっていたイベントに今年は作家として参加します。ずっと傍らで応援していたイベントなので、とても感慨深いです。」

「はじめは小さなつながりだったとしても、やがて網の目のように様々なご縁につながっていくということを実感しているので、風の向くままに色んなところへ行きたい」と話す彼女の目は、未来のアーティストたちにも向いている。

「今後は様々な土地の展示に参加し、色んな人と出会い、ゆるりとアートの輪を広げていきたいと思っています。

少しずつでも輪を広げて土壌を育てていくことが、今を生きるアーティスト、さらに未来のアーティストたちの活動のしやすさにもつながっていくのかな、とも思うので。自分にできることはささやかですが、そんな意識を片隅に置きながら、自由気ままに作家活動を続けていきたいです。」

Profile

名前:ai:

出身地・活動地:千葉県

使用画材:主にアクリル絵具、キャンバス、キャンバスボード、ガラス、紙等

経歴

2001年

3月 女子美術大学付属高等学校卒業

2014年

2月 社会人を経て、University of the Arts London のFoundation Diploma (ロンドン芸術大学基礎コース)に1年間の留学。Fine Artを学ぶ。

2015年

10月 千葉県八千代市にギャラリーカフェをオープン

2019年

12月 ライフステージの変化に伴いギャラリーカフェを閉店

2021年

ブランクを経て作品制作を再開

2022年

2月 世界で一番小さなキャンバス展(千葉・アートカフェ カフェ・ピクニック)

12月 第24回 煌めくガラス絵展(千葉・松山庭園美術館)

2023年

2月 世界で一番小さなキャンバス展(千葉・アートカフェ カフェ・ピクニック)

7月 Float Fragile Forest 展(東京・gallery hydrangea)

コメント